长城是我国古代最伟大的军事防御工程之一,也是人类文明史上最为宝贵的文化遗产之一。长城沿线文化底蕴深厚,数千年来积淀孕育出丰富的非物质文化遗产,这些宝贵的非遗资源蕴含着民族精神,具有重要的历史和文化价值。

年7月24日,中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过了《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,为深入推进长城文化资源保护利用提供了新的发展机遇,也掀开了长城与沿线非遗保护的新篇章。面对时代新课题,长城文化生态保护中存在哪些亟待解决的问题,非遗在长城文化公园建设国家战略中承担何种责任和使命?8月8日,由文化和旅游部非遗司指导,河北省文化和旅游厅、秦皇岛市人民政府主办的“长城文化传承与非遗保护交流对话”在山海关举行,多位来自全国长城沿线相关单位的负责人和相关专家学者各抒己见,建言献策。

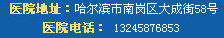

山海关非遗节目展文化魅力。河北日报记者曹铮摄

创新发展,探索文旅融合的“非遗+长城”路径

活动现场,景县传统布艺展位进行网络直播销售。河北日报记者曹铮摄

“朝朝海上望夫还,留得荒祠半仞山。多少征人埋白骨,独将大节说红颜。”这首清康熙帝的题诗,与坐落在山海关凤凰山上的贞女祠,一起向世人讲述着孟姜女与长城的传说。如今,国家级非遗项目“孟姜女故事传说”作为长城文化的重要组成部分,见证着万里长城的厚重历史,也丰富着长城文化的内涵。

据统计,明长城遗迹广泛分布于15个省(区、市),总长度八千多公里。千百年来,长城沿线孕育着类别丰富、数量众多的非物质文化遗产,成为彰显长城精神的重要文化载体。如何创新发展,探索文旅融合的“非遗+长城”路径,成为专家学者讨论的焦点。

文化和旅游自古就是密不可分的,中国古代文人多以“读万卷书,行万里路”为座右铭。当前,大众对旅游生活的追求发生了很大变化,已经从单纯的观光旅游转变为更加强调个性化的文化旅游。在这个转变过程中有一个鲜明的特点,即人们更倾向于选择能够体现当地文化内涵、生活品位的深度游,参与当地的民俗节庆、传统习俗和民间表演等公共文化活动。

调查显示,年元旦期间,超过90%的受访游客参加了旅游目的地组织的文化活动,前往美术馆、博物馆、图书馆和科技馆的游客平均高达45%以上。旅游需求已经从“有没有、缺不缺”向“好不好、精不精”转变,这也对旅游产品供给提出了更高的要求。与会专家学者认为,在旅游者越来越注重文化体验的当下,将非遗文化转化为具体的场景、故事、体验项目等,更能引发游客的文化共鸣。

这样的变化,打通了“非遗+长城”的文旅融合路径,为文旅深度融合提供更多空间和可能。一方面,旅游是非遗传播的载体。旅游业的蓬勃发展,让文化不再是不可触摸的文化符号,而是人们共同感知、共同参与创造的知识与活动,同时为文化产业的发展带来新动力。另一方面,非遗的融入是提高旅游质量的重要手段,有助于加快旅游供给侧结构性改革,有利于从单一景点建设向综合旅游目的地服务转变。

河北省作为长城国家文化公园试点省,初步确定了秦皇岛市的山海关,承德市的金山岭,张家口市的大境门、崇礼为第一批长城国家文化公园建设试点。如何让长城与非遗擦出耀眼的“火花”,各地都在进行着各种探索与尝试。以秦皇岛市山海关为例,往常每年春夏时节为旅游旺季,冬季则进入淡季。去年冬季,山海关大力发展“非遗+旅游”新业态,将民俗“冷”资源转化为文旅融合“热”产业。“山海关古城年博会”汇聚北方地区年文化特色,展现山海关独有的“闯关东”地缘文化和长城沿线非遗民俗,让游客感受到长城文化的精粹和山海关浓厚的非遗文化底蕴。

“非遗是传承长城文化的艺术符号,也是激发长城活力的动力源泉。”秦皇岛市旅游文广局党组书记李文生说,非遗文化已经成为激活长城文化旅游的重要引擎。接下来还将充分利用长城沿线非遗文化资源,打造“一县一品,一县一韵”,形成各具特色、优势互补、良性竞争、共同发展的局面。同时,加强非遗资源开发利用,促进非遗项目向非遗产业转变。

对于如何将非遗资源融入长城国家文化公园建设之中,甘肃省文化和旅游厅非遗处处长王爱萍认为,长城沿线的非物质文化遗产是长城文化遗产资源的重要元素和文化形式,是长城国家文化公园建设不可或缺的支撑。“在长城国家文化公园建设过程中,甘肃省以长城文化为支撑,深入挖掘长城沿线优秀的非遗资源。”王爱萍说,甘肃以嘉峪关关城景区、长城第一墩、玉门关等长城沿线景点为依托,支持非遗文化进景区,打造与长城文化相关的非遗旅游商品,推出长城故事之旅、长城探秘之旅等一批具有鲜明长城文化特色的非遗主题旅游线路和研学旅游产品,满足游客欣赏自然、了解历史和民族文化的需求,把长城沿线建设成为既有丰富文化内涵,又是旅游胜地的“活态”文旅融合发展的长城国家文化公园。

“非遗+长城”不是简单的“诗和远方”的物理叠加,而是“1+1>2”的复合化学反应。在出行愈加便捷的当下,“远方”已不难到达,如何让旅途中的人们感受到盎然诗意,非遗资源开发大有可为,但同时也有诸多需要注意的问题。文化和旅游部非遗司副司长李晓松认为,在“非遗+长城”的实施过程中,要注重根据长城沿线景区的特点进行深入调研,对非遗进行有选择性的纳入,避免低质化、拼盘化。比如,可以选择与长城国家文化公园自然环境、文化内涵相匹配的传统技艺、传统美术类非遗产品进行展示展销,还有一些传统表演艺术类非遗项目可以走进景区进行演出。

统筹协调,加强长城沿线非遗资源交流互鉴

非遗美食吸引游客前来品尝。河北日报记者曹铮摄

长城以其“上下两千年,纵横数万里”的磅礴气势屹立于中华大地,长城国家文化公园建设工作更是任重道远。交流对话中,长城沿线的相关部门代表及专家学者各自介绍了所在区域长城保护的做法及经验,也对新形势下如何加强长城沿线非遗资源交流互鉴进行了思考和探索。

我国各历史时期的长城分布范围广泛,遗存总计余处,区域跨度和数量大,保存环境较复杂,沿线非遗资源众多,应该如何统筹协调?

早在《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》公布之初,中国传媒大学文化发展研究院院长范周便提出,建设长城国家文化公园是一项跨省域、跨部门的重大工程,这是线性文化遗产保护和利用的共性问题。年9月,中办国办印发的《建立国家公园体制总体方案》中明确提出,科学界定国家公园内涵,建立统一事权、分级管理体制。所以,要打破部门和地域限制、避免政出多头,就应贯彻上述方案中对国家公园体制的顶层设计。在对国家文化公园的内涵和边界进行明确界定的基础上,建立严格的管理体系,并对所有权、管理权和经营权进行明确规定。我国的国家文化公园建设处于起步期,建立有效的跨区域协同管理机制尤为重要。

跨区域统筹协调,同样适用于长城国家文化公园建设中的非遗保护工作。李晓松认为,在长城国家文化公园建设中统筹开展非遗保护,既要

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzl/1784.html